Une nouvelle analyse

Plan

Peut-on, après avoir étudié les données matérielles, biographiques, textuelles, tenter une analyse nouvelle d’une bibliothèque qui a fait l’objet d’une attention soutenue depuis 1954 ? Les différents points que nous avons éclaircis nous permettent en tout cas de la présenter sous un jour différent, ne serait-ce qu’en raison de la démarche « historique » que nous avons adoptée. Il nous semble désormais difficile de parler de « la bibliothèque de La Brède » comme d’un ensemble stable tout au long de la vie de Montesquieu. La bibliothèque de 1732 n’est certes pas quantitativement très différente de celle de 1748, mais nous ne pouvons confondre les deux : ainsi il nous est apparu que Montesquieu achète parfois des livres dès leur publication, mais qu’il est aussi intéressé par des ouvrages très anciens, et irremplaçables – ce qui reste fondu dans la masse si l’on décompte tous les ouvrages inscrits. De plus, on a vu que le Catalogue cesse d’être actualisé après le départ du secrétaire O : l’état le plus tardif, ou pour ainsi dire final, ne reflète donc, à peu près fidèlement avons-nous dit, que les livres conservés à La Brède au début de 1748. La part de l’héritage doit également être faite, même s’il est impossible de déterminer son étendue exacte, et surtout son rôle dans la culture vivante de Montesquieu ; et justement parce qu’il est impossible d’estimer cela avec certitude, mieux vaut éviter de trancher la question et d’inclure dans de savants calculs des ouvrages dont on sait seulement qu’ils figuraient dans cette bibliothèque. Le faible nombre d’ouvrages récents (une cinquantaine de 1732 à 1746) perd considérablement à être envisagé en pourcentages, par rapport à une masse globale qui possède sa propre histoire. Que gagne-t-on à signaler que la théologie, avec ses diverses déclinaisons, occupe 20 % du total, puisque nous savons maintenant combien pèse dans ce décompte le jeu des successions, ce que l’on ne peut méconnaître dans une famille noble où tous les cadets sont promis à une carrière ecclésiastique ?

Questions religieuses et philosophiques

Il n’en est pas moins nécessaire de signaler des orientations générales, comme celle qui fait primer sur tout autre sujet la question protestante (huit pages du Catalogue sont consacrées exclusivement aux « Interpretes, critici et commentatores protestantes »), alors qu’on aurait pu s’attendre à trouver à La Brède une littérature plus nombreuse consacrée à la question religieuse essentielle du XVIIIe siècle en France, la bulle Unigenitus, à laquelle Montesquieu lui-même n’a cessé de s’intéresser. Question d’un autre siècle, et tout aussi bien question vivante pour celui qui a épousé une protestante et connaît beaucoup d’autres réformés, comme Daniel Grenouilleau, pour ne citer que lui, qui, après avoir considérablement aidé Montesquieu pour son procès contre les jurats de Bordeaux, s’exile à Genève et lui demande son aide pour retrouver ses biens 1 ; mais c’est alors une question pratique, immédiate, non une affaire de dogme 2 . Quant à la question janséniste, si Montesquieu possède les ouvrages qui la fondent, ceux d’Arnauld, de Saint-Cyran, de Jansenius et de Quesnel, c’est aussi l’occasion de les juger 3 et de fonder une critique sévère du jansénisme 4 . Bossuet, leur adversaire, est un auteur particulièrement bien représenté, avec sept ouvrages théologiques, touchant notamment à la question des protestants : mais c’est là une culture, voire une sensibilité qui n’est pas celle de Montesquieu, et des questions qui intéressaient plutôt la génération précédente 5 .

La querelle du quiétisme, autre grande cause de Bossuet, occupe quant à elle une place relativement réduite : si les Maximes des saints sur la vie intérieure de Fénelon et la Relation sur le quiétisme de Bossuet, ainsi que les Dialogues posthumes de La Bruyère, apparaissent dans le Catalogue manuscrit, on ne trouve pas de trace des écrits de Mme Guyon ou de Molinos. C’est donc pour ainsi dire la partie la plus visible, défendue par les plus grands noms, qui émerge par là 6 , alors que Montesquieu lui-même ne s’intéresse au quiétisme que dans un passage du Spicilège emprunté au « recueil Desmolets », lequel se contente de reprendre la Réfutation du quiétisme de Nicole 7 – silence donc sur un sujet qui semble mourir avec ses principaux interprètes, Fénelon en 1715 et Mme Guyon en 1717, sauf quand les Lettres persanes désignent cette doctrine comme celle « d’un homme fou, dévot et libertin » 8 .

On remarquera aussi que le lecteur curieux qu’est Montesquieu peut faire un usage particulier de certains ouvrages, y compris dans des sections qu’il semble enrichir peu, comme les divers pans de la théologie. L’histoire de l’Église lui offrait le père Maimbourg ou le jésuite Escobar, dont les écrits sont moqués dans les Lettres persanes 9 – mais pour cela Montesquieu n’avait sans doute guère besoin de les posséder dans sa bibliothèque, tant leur réputation était suffisante. Il est plus intéressant de remarquer que l’histoire ecclésiastique lui fournit, à côté de la Vie de saint Ignace, fondateur des Jésuites du père Bouhours, ou des Lettres provinciales de Pascal, ou encore de l’Histoire de l’église Saint-André de Bordeaux, du moins connu Hiérosme Lopes, plusieurs ouvrages consacrés aux diverses religions du monde : les Cérémonies et coutumes des juifs de Léon de Modène, l’Histoire des religions de tous les royaumes du monde de Jean Jovet, les Lettres du Japon, Pérou et Brésil (« du Jappon, Peru & Brazil » selon le Catalogue manuscrit) que les missionnaires jésuites publient dès 1580 ; c’est encore là qu’on trouve les documents « sur les ceremonies chinoises ». Certes, on ne relève pas trace de ces ouvrages, anciens, dans l’œuvre de Montesquieu ; mais c’est un argument que nous avons déjà évoqué et mis en doute 10 . Sans remettre en cause les chiffres globaux, il apparaît donc que les 20 % qu’occupe la théologie doivent être relativisés, et surtout que doit ressortir l’originalité de cette rubrique : alors que l’implicite, voire l’évidence, aurait dû être que la « théologie » ne désigne que la seule vraie religion, les autres étant rejetées dans les relations de voyages ou les rubriques historiques, ce classement révèle que d’ores et déjà, Montesquieu refuse de penser en théologien, comme il le répétera dans L’Esprit des lois.

Un ouvrage semble devoir retenir l’attention, ne serait-ce que par sa date qui en fait un des rares ouvrages récents de la section « Théologie » et des plus rares encore dont on soit sûr que Montesquieu les ait acquis lui-même : l’Histoire du peuple de Dieu du jésuite Berruyer, publiée en 1728, dont il possède les huit volumes in-quarto. Cette « histoire sainte » au goût du jour devait s’attirer en 1731 la mise à l’Index, et avant même cela de nombreuses condamnations en France. Mais Montesquieu le dit « mauvais » dans le Spicilège et règle son compte en un commentaire ironique 11 .

L’histoire de la philosophie, sans présenter de semblables clés de lecture, pourrait ne pas apparaître comme très différente de ce qu’offre la bibliothèque « religieuse » : elle est axée sur les débats du siècle précédent, à commencer par ce qui a trait à la philosophie cartésienne ; on pourrait parler d’une véritable nébuleuse cartésienne, avec Rouvière, Van Broeckuysen, Wittich, Clauberg, mais aussi Rohault, Régis, La Forge, Cordemoy, Pardies, à qui il faut ajouter pour faire contrepoids La Sape de la philosophie des cartésiens de César d’Arcons, conseiller au parlement de Bordeaux, les Lettres de Rochon et la satire plus récente du père Daniel, Voyage du monde de Descartes (1702), ainsi qu’une critique moins connue de Descartes à travers son biographe Baillet, celle de Boschet 12 . Or on trouve seulement quatre ouvrages de Descartes lui-même dans la section « Philosophie », et deux en « Mathématiques ». Mais la situation est évidemment différente, tant l’influence de la philosophie cartésienne se fait encore sentir au XVIIIe siècle, et tant Montesquieu a tenu lui-même à se définir par rapport à Descartes 13 , évoquant au fil de la plume la manière dont il « argumentoi[t] un jour sur le principe de Decartes que Dieu peut changer les essences des choses […] » 14 : il s’agit pour lui d’une philosophie vivante, y compris dans sa partie purement métaphysique, qui s’exprime en latin par sa bouche. Et sa vie durant, il considérera Descartes comme le philosophe par excellence, bien qu’il soit d’un autre temps.

Cette philosophie intègre l’apport de Malebranche, mais la bibliothèque ne compte que deux ouvrages de cet auteur, La Recherche de la vérité dans une édition tardive (1712) et les Réflexions sur la prémotion physique (1715), ce qui reflète apparemment l’intérêt modéré de Montesquieu pour une œuvre à laquelle les élèves du collège oratorien de Juilly avaient pourtant un accès privilégié, et qui jouait un rôle important dans les cercles parisiens qu’il fréquentait à ses débuts – on peut même parler d’un écart profond et radical séparant sa pensée de celle de Malebranche, et impliquant une condamnation sans appel 15 . Ce n’est donc pas par vénération pour cet auteur qu’il a acquis plusieurs ouvrages de sa bibliothèque, mais sans doute comme éléments d’un débat contradictoire, puisqu’il y a trouvé et Clauberg et Rochon 16 . Il faut néanmoins remarquer que Montesquieu connaissait bien l’œuvre de Malebranche, puisque dans les « Notes sur Cicéron » il se réfère à des ouvrages difficiles d’accès, comme ses discussions avec Dortous de Mairan (que connaissait Montesquieu) ou sa critique d’Arnauld sur « l’étendue intelligible » 17 ; cet aspect n’affleure que dans ce texte particulier et précoce, non dans le Catalogue de la bibliothèque.

Après les voyages, les ouvrages anglais datant de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe illustrent mieux que les ouvrages français le renouvellement d’une pensée philosophique alors pour l’essentiel en gestation : c’est là une piste qui méritera d’être suivie, mais dont il faut d’ores et déjà souligner qu’elle fait la part belle à la pensée religieuse, ou plutôt à sa remise en cause – on ne reviendra pas ici sur le rôle joué par les périodiques hollandais dans la formation des idées de Montesquieu 18 . Nous n’évoquerons rapidement que Newton, qui apparaît six fois – mais il s’agit en fait quatre fois du même titre, avec deux éditions différentes du Traité d’optique (1720 et 1722) traduit par Coste, ami de Montesquieu, présentes parmi les ouvrages d’architecture, de mécanique et d’optique, mais aussi parmi les ouvrages de mathématiques – la présence de deux éditions nous semblant devoir être interprétée comme le signe qu’il possédait l’ouvrage avant son séjour en Angleterre, et que Coste lui en a alors donné la plus récente 19 . Le grand ouvrage de Newton, les Principia mathematica, est présent dans une édition de 1714, inscrite dès la constitution du Catalogue manuscrit : Montesquieu n’a donc pas attendu que les Lettres philosophiques de Voltaire (1734) popularisent en France les thèses newtoniennes sur la gravitation pour en être informé 20 ; les dix-huit mois passés en Angleterre et son association à la Royal Society lui donnaient un accès direct à une pensée dont il pouvait explorer d’autres aspects avec l’Abrégé chronologique, traduit par Fréret en 1725, qui entre plus tardivement (1735-1740) dans sa bibliothèque 21 – mais il est loin de montrer le même enthousiasme que Voltaire pour ses théories et de voir dans la pensée newtonienne un changement complet de paradigme 22 .

Par comparaison, il semble qu’on n’ait pas grand chose à attendre de quelques titres français qui ont manifestement suscité la curiosité de Montesquieu, mais peut-être sans la mériter vraiment : De la charlatanerie des savants (1721) de Menke, ou Essai d’une philosophie naturelle de l’abbé Desfourneaux (1724)… Quant à la quasi-absence de Voltaire, qui n’apparaît qu’avec La Ligue (acquise dès sa publication, comme en témoigne la correspondance) et les Lettres philosophiques, elle souligne le dédain agacé qu’il suscite chez Montesquieu. Plus étonnante, la très faible présence de Fontenelle, qu’il a pourtant fréquenté dès ses premiers séjours parisiens et dont il cite volontiers les raisonnements : de lui, outre les Lettres du chevalier d’Her… que Montesquieu déteste 23 , on ne trouve guère que des Œuvres en sept volumes in-douze, datées de 1712 : autrement dit aucune acquisition permettant de penser que Montesquieu portait attention aux publications tardives du grand homme, après cette date – sauf bien sûr si c’est à Paris qu’elles étaient conservées ; mais on remarquera que ce sont justement toujours les propos de Fontenelle qu’il cite, et jamais ses œuvres 24 . Pareilles lacunes soulignent le décalage qui existe parfois entre la bibliothèque de La Brède et le siècle auquel appartient Montesquieu.

Datations et « points chauds »

De fait, on ne saurait méconnaître que plus de 60 % des éditions signalées par le Catalogue sont du XVIIe siècle, et 20 % du XVIe. Mais on n’en tirera ici aucune conclusion tant il est apparu au cours des analyses précédentes que certains ouvrages anciens peuvent correspondre à des besoins précis et avoir été acquis à n’importe quelle période. Une approche différente peut être tentée, qui permet de déceler les sujets « chauds » (ou vivants) pour Montesquieu, en procédant à des analyses plus fines, notamment par langues et par sections, à partir des différents indices que nous avons utilisés : indication d’achat, date d’apparition dans le Catalogue manuscrit, etc.

La première approche permet de confirmer certaines des remarques que nous avons pu faire au fil des recherches précédentes : plusieurs ouvrages en anglais apparaissent sous la main de Montesquieu ou d’un secrétaire postérieur à 1732, tout en étant signalés par la correspondance, ce qui n’est pas le cas de l’hébreu ; le statut parfaitement différencié de ces deux langues est patent. Mais l’italien occupe une place particulière, car si nous avons vu que Montesquieu pratiquait cette langue, il semble s’être peu préoccupé d’ouvrages en italien après les voyages : deux seulement ont été inscrits dans le Catalogue par un secrétaire postérieur à 1732 – alors même qu’en 1729 Montesquieu s’en était remis à Cerati pour l’informer des nouveautés intéressantes, et peut-être pour les lui procurer 25 . Cela pose sérieusement la question de la culture « italienne » de Montesquieu, sans doute plus culture de référence ou culture savante passant par le latin 26 , que culture familière passant par la pratique de la langue italienne.

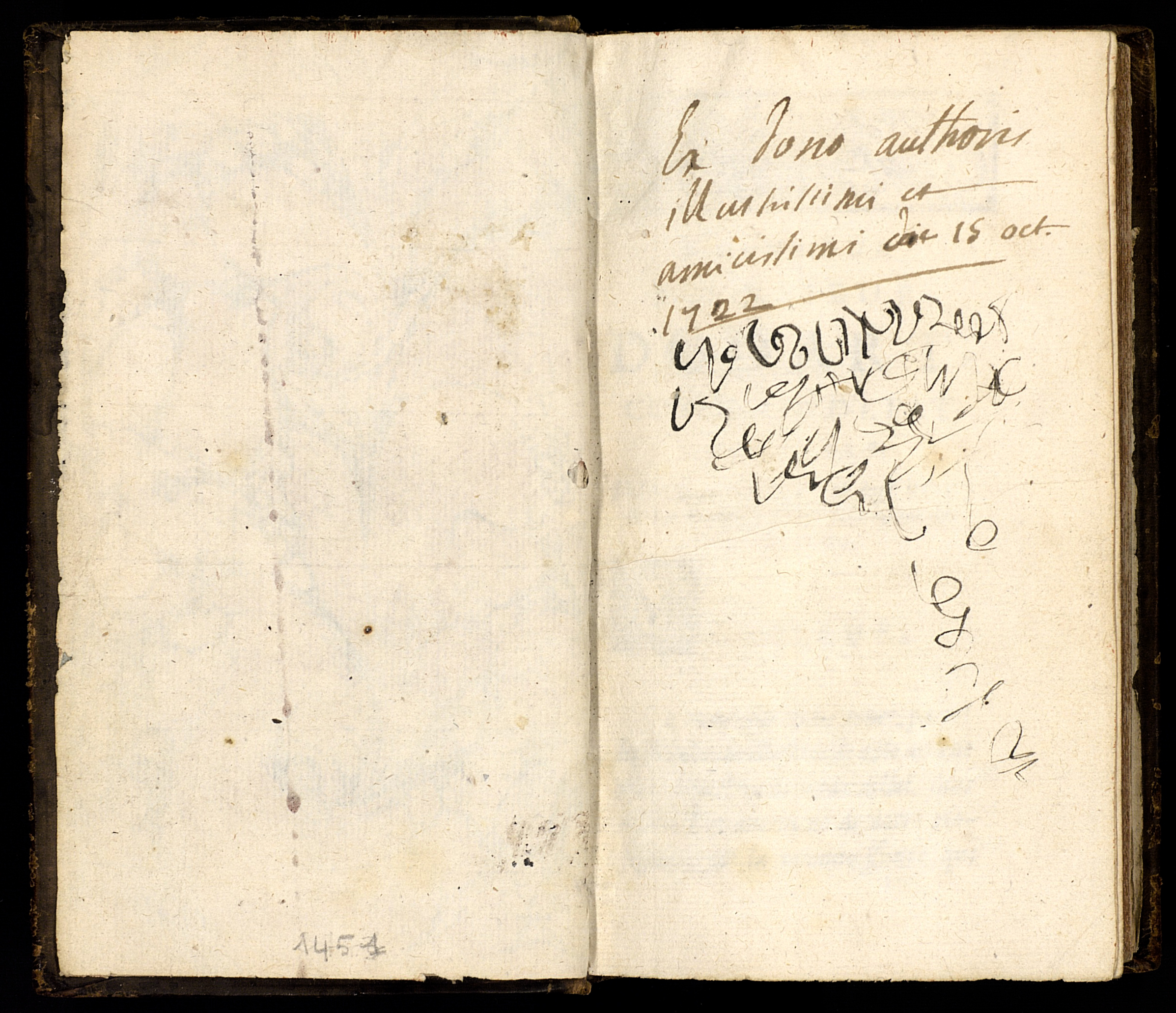

L’approche par les rubriques permet d’entrer plus avant dans l’analyse. Ainsi des trente ouvrages consacrés à la pharmacopée, ce qui peut apparaître comme un chiffre respectable compte tenu de la multiplication des champs relevant de la matière médicale en général : le plus récent procède d’un intérêt propre à Montesquieu, puisqu’il est daté de 1716 – une réédition de la Pharmacopée universelle (1697) de Lémery. Mais ensuite viennent des ouvrages de 1699 (un Traité des embaumements) et 1683, les autres étant plus anciens encore puisque huit d’entre eux ont été imprimés au XVIe siècle ; aucun n’a par ailleurs été inscrit par un secrétaire postérieur à 1732. La différence éclate avec la partie consacrée à l’anatomie : sur quarante-sept titres (excluons le Discours sur la parallaxe introduit là par erreur 27 ), où l’on pensait voir apparaître les grands classiques, deux ouvrages seulement datent du XVIe siècle – nulle trace par exemple de Vésale. Sept sont inscrits par le secrétaire E (1735-1739), dont deux pour lesquels on a une trace d’achat en 1738, comme pour l’Anatomia de Verheyen qu’il recherchait alors, bien qu’elle ait été inscrite avant 1732 28 ; L’Anatomie de l’homme de Dionis, datée de 1708, avait été achetée dès 1718, alors que figurait aussi l’édition de 1706. Enfin l’Anatomie de Keill « en abrégé », datée de 1723, porte un ex-dono qui témoigne des liens étroits entre le traducteur, Noguez, et Montesquieu – on notera d’ailleurs que c’est la seule trace subsistante de cette amitié qui fait écrire au second : « Ex dono authoris illustrissimi et amicissimi die 15 oct. 1722 » 29 (voir illustration). Le plus récent est de 1732, d’autres sont de 1725, 1724, 1710, 1706. Toutes les traces que nous avons relevées ne laissent aucun doute : loin des railleries des Lettres persanes 30 , l’académicien de Bordeaux fondateur en 1719 d’un prix d’anatomie par ailleurs bientôt abandonné, l’auteur de l’Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, s’est constitué une bibliothèque à son usage, dont les effets se feront sentir dans le livre XIV de L’Esprit des lois, et dans les thèses qui en découlent.

On pourra étudier de la même manière la section relative à la géométrie : sur vingt-quatre titres, seuls deux sont postérieurs à 1700, mais cinq ont été inscrits par E, Jean-Baptiste de Secondat et Montesquieu lui-même. Le plus remarquable a néanmoins trait à l’algèbre et à l’arithmétique : vingt-cinq titres seulement, mais onze sont postérieurs à 1700, et cinq (tous du XVIIe siècle) sont inscrits par E et Montesquieu ; ajoutons-y les noms de Reyneau (L’Analyse démontrée) et Guisnée (Application de l’algèbre à la géométrie) : Montesquieu annote abondamment et connaît parfaitement le second, comme en témoignent les marges de l’ouvrage de Guisnée comme sa correspondance.

Le contraste est criant avec la partie consacrée aux Pères et autres écrivains ecclésiastiques, qui compte 99 titres, dont presque la moitié est du XVIe siècle, un seul du XVIIIe – encore est-ce un ouvrage de dom Malachie d’Inguimbert, que Montesquieu a dû recevoir de lui 31 . Rien n’atteste une prise de notes, une acquisition volontaire, un intérêt particulier ; mais c’est dans un ouvrage daté de 1612, les Opera de Philon d’Alexandrie, que Montesquieu trouve la matière d’une remarque sur la manière dont « les princes traitent les affaires », avec la désinvolture de Caligula 32 : signe, une nouvelle fois, que l’âge des livres est loin d’être un facteur univoque et simple, et que la culture de Montesquieu, nous l’avons dit, est à la mesure du « champ des possibles ». On n’en conclura pas moins que la rubrique des « Pères de l’Église » est loin d’apparaître en tant que telle comme « active ».

Les autres rubriques vivantes apparaissent elles aussi grâce à la conjonction des indices relevés dans le Catalogue manuscrit, et sans même qu’il soit besoin de répertorier toutes les preuves d’utilisation 33 . Ainsi la partie consacrée à l’Espagne, riche de onze notices seulement, en voit cinq se distinguer : deux ouvrages, dus à Vayrac et à Rousset de Missy, achetés en 1720, sont signalés par les reçus de libraires, deux autres (Solis et Garcilasso de La Vega) font partie des ouvrages expressément cités par L’Esprit des lois puisqu’ils dénoncent les cruautés des conquêtes en Amérique 34 ; un cinquième, la Corona Gothica de Saavedra, inscrit tardivement (secrétaire O, 1745-1747), était signalé dans les Pensées dès 1735-1739 avec l’injonction : « Voir ce livre 35 ». Autre sujet tout aussi « chaud » : la Turquie, dont les cinq notices sont inscrites une fois par le secrétaire O, deux fois par Montesquieu (un de ces deux ouvrages ayant fait l’objet d’un extrait), un quatrième ouvrage, la Vie de Mahomet de Boulainvilliers 36 , étant daté de 1730 et témoignant d’un achat durant le séjour à Londres. Quant au royaume d’Alger, il n’est illustré que par deux titres, mais l’un est de 1725 et est plusieurs fois cité dans L’Esprit des lois puisqu’il s’agit de l’Histoire du royaume d’Alger de Laugier de Tassy, et l’autre, Dialogue de Gênes et d’Alger, datant vraisemblablement de 1685, est inscrit par le secrétaire E.

Un espace ouvert, et des lacunes

On touche néamoins aux limites de l’exercice quand on constate que la Perse n’est illustrée que par deux ouvrages, ou plutôt un seul titre décliné en deux éditions datant de la fin du XVIe siècle, le De regio Persarum principatu du président Brisson ; certes celui-ci fait l’objet d’un extrait de lecture, mais on ne trouve nulle trace chez Montesquieu d’une quelconque utilisation de ces pages 37 . L’essentiel est ailleurs, dans la rubrique « Itineraria » où figure l’irremplaçable Chardin, acquis dès 1720 comme en témoigne un reçu de libraire, mais aussi dans un ouvrage absent du Catalogue manuscrit, Historia religionis veterum Persarum (1700) de Thomas Hyde, dont il avait constitué des extraits de lecture 38 , et qui lui a inspiré notamment l’histoire d’Aphéridon et d’Astarté dans les Lettres persanes 39 , avant d’apparaître à trois reprises dans les notes de L’Esprit des lois.

De même, on sait que l’essentiel de ce que Montesquieu connaît de l’Empire chinois vient de la Description de la Chine du père Du Halde ou des Lettres édifiantes et curieuses, dont les extraits emplissent les Geographica II ; aucun de ces deux titres ne fait partie des sept qui composent la rubrique consacrée à la Chine 40 ; en revanche s’y trouve un ouvrage également présent dans les mêmes Geographica et cité plusieurs fois dans les Pensées, mais finalement peu utilisé dans L’Esprit des lois, les Anciennes relations de deux voyageurs mahométans traduites par Eusèbe Renaudot. La rubrique est donc loin de refléter la documentation réelle de Montesquieu – d’autant que les Anciennes relations ne sont parfois citées que pour être contredites ou mises en doute. Peut-on espérer trouver une trace de deux autres ouvrages qui figurent dans la même rubrique, L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces-Unies vers l’empereur de la Chine, acheté à Bordeaux en mai 1720, et l’Idée générale de la morale et du gouvernement des Chinois, publié par Silhouette en 1729, grâce à des recherches plus approfondies, notamment dans les Pensées (ou les Lettres persanes pour le premier) ?

Le cas de la Russie, ou plutôt de la « Moscovie », est plus clair encore, comme le révèle Rolando Minuti : c’est sur l’ouvrage fort estimé en son temps de Perry, L’État présent de la Grande Russie (1717), que Montesquieu s’appuie essentiellement, sans préjudice d’autres titres qui appararaissent ailleurs 41 . Or il n’en est pas de trace à La Brède, puisque la rubrique tient en un seul titre, la très ancienne Moscovia (1587) du jésuite Possevin 42 . Voilà qui donne du Catalogue manuscrit une image quelque peu différente de celle que nous avions évoquée en confrontant différentes sources, et qui complète les analyses que nous avions menées à propos des ouvrages absents 43 : si nous n’avons là rien qui permette de modifier les statistiques d’ensemble, car il ne s’agit chaque fois que de quelques titres, l’intérêt considérable des ouvrages absents est manifeste – c’est là que réside la justification de la « bibliothèque intellectuelle », complément nécessaire de l’édition du Catalogue au sein de la Bibliothèque virtuelle.

Mais il ne faut pas pour autant perdre de vue ce qui ailleurs reste actif, et la rubrique des relations de voyage (« Itineraria »), évoquée précédemment pour cette raison, en est le plus éclatant exemple : trente-deux titres seulement, mais la moitié ou presque (quinze) doivent en être signalés, car si certains, antérieurs à 1716, pourraient ne pas avoir été achetés par Montesquieu lui-même, le nombre d’éditions de la décennie 1710 (une dizaine) est tel qu’on ne peut voir là que la manifestation d’un goût affirmé et méthodiquement poursuivi ; de plus, trois d’entre eux ont été acquis vers 1720 auprès d’un libraire bordelais, un durant les voyages, tandis qu’un autre, plus ancien (La Loubère, 1691) a fait l’objet d’un extrait ; deux titres supplémentaires, ajoutés par E et O, renforcent l’idée qu’existe là un des gisements les plus utiles pour discerner les centres d’intérêt de Montesquieu.

L’Orient avec l’Inde, le Siam et tout ce qui sous le nom des « Indes orientales » s’ouvre aux commerçants 44 , mais aussi les terres de mission que sont la Chine ou la Cochinchine 45 , les empires turc et perse, le pourtour de la Méditerranée, les pays « du Nord », les Amériques et les Caraïbes, sans oublier l’Angleterre et ses « curiosities » : au fil de cette section des « Itineraria », l’énumération des pays évoqués par les ouvrages les plus récents et par ceux qu’acquiert Montesquieu après 1732 dessinent un véritable planisphère des nations, auquel répond la section, plus nombreuse (quarante-sept titres) mais aussi plus ancienne, des « Cosmographes, géographes, topographes » 46 . Géographie humaine renouvelée par l’expérience ou la subjectivité des voyageurs d’un côté, de l’autre géographie physique, fondée sur la « description » (le titre est récurrent) et les cartes ? Acquisitions portées par une véritable passion versus accumulation d’ouvrages issus d’héritages ? Ce serait ignorer l’intérêt profond et constant que Montesquieu voue aux cartes, marquant lui-même, s’il faut en croire Céleste, celles d’un recueil ancien (1666-1700) 47 ; nous le savons par ailleurs attentif aux cartes nouvelles 48 , à celles que Pierre Ier fait dresser de la mer Caspienne 49 ou à celle de Batatzi qui permet d’identifier et de suivre les fleuves d’Asie centrale 50 – or le Catalogue manuscrit n’en dit rien : il ne pouvait détailler les titres qui auraient permis d’individualiser ces objets de conservation délicate, dont certains ont néanmoins survécu jusqu’en 1926 et bien au-delà 51 .

Les temps de l’Antiquité : du passé au présent

À la géographie sous ses diverses formes succède l’histoire, ou plutôt un fractionnement de l’espace qui permet de remonter dans le temps, jusqu’à l’Antiquité. Remarquons d’abord qu’au commencement est la Grèce, puis viennent Rome, la France, l’Italie, qui éclate évidemment en poussières d’États, et les différents pays européens ou orientaux que nous avons déjà évoqués ; mais c’est l’approche historique et surtout la présence dans ces rubriques des auteurs classiques qui nous permettent d’approfondir la question, en l’étendant à toutes les autres rubriques où figurent des auteurs antiques 52 : la poésie (Poetae), qui englobe le théâtre, l’épistolaire (Epistolae), etc.

Le feuilletage des éditions

On relève en ce domaine des phénomènes récurrents ; en effet les auteurs grecs sont souvent représentés par plusieurs éditions grecques-latines du XVIe siècle 53 : une seule pour Suidas, mais quatre pour Xénophon, quatre pour Arrien 54 , une pour Pausanias, deux pour Dion Cassius, une pour Denys d’Halicarnasse, trois pour Thucydide, sept pour Plutarque, mais surtout dans la traduction d’Amyot pour les Vies des hommes illustres 55 . S’y ajoute généralement une édition ou une traduction du XVIIe siècle, comme une nouvelle « couche » chronologique : une nouvelle édition pour Suidas, deux fois la même traduction pour Xénophon, mais en deux éditions éloignées dans le temps puisqu’il s’agit de celle de Perrot d’Ablancourt, 1648 et 1706 ; une pour Arrien, du même Perrot d’Ablancourt ; une nouvelle édition pour Pausanias ; une traduction pour Denys d’Halicarnasse comme pour Dion Cassius, récente pour le premier (1722), plus ancienne pour le second (1616) ; pour Thucydide et Plutarque, les éditions du XVIe siècle semblent suffire – Amyot n’est-il pas le traducteur incontesté de Plutarque, malgré quelques efforts au XVIIe siècle et la publication en 1721 de l’intégralité des Vies, enfin donnée par André Dacier 56 ? La bibliothèque d’auteurs grecs, dominée par les auteurs du XVIe siècle, est donc souvent actualisée au XVIIe siècle 57 , mais relativement peu au XVIIIe, ce qui tendrait à montrer que Montesquieu est sans doute moins intéressé par l’apport de la philologie, tel qu’il pouvait se faire jour par exemple dans des éditions elzeviriennes ou de manière générale dans ce qui provenait des Pays-Bas, d’Angleterre ou d’Allemagne, que par une solide science historique, telle que l’offraient les sommes de l’époque humaniste, dont les annexes et compléments lestent le texte même.

Mais là encore, il est généralement difficile de juger des lacunes, car des absences apparentes ne correspondent pas à de véritables manques, parfois pour plusieurs raisons. Il nous faut ainsi revenir sur ce que nous avions écrit nous-même 58 : le Catalogue manuscrit signale les œuvres de Platon seulement dans l’édition d’Henri Estienne (1578), qui fournit également la traduction en latin de Jean de Serres ; la présence de cette seule et unique référence nous semblait alors ne pas montrer un véritable désir de renouvellement et donc témoigner d’un faible intérêt pour le texte platonicien en lui-même. Mais Montesquieu ne pouvait guère être tenté de compléter sa bibliothèque par la traduction à succès de Dacier, parue en 1699 59 : improprement intitulée Les Œuvres de Platon traduites en françois, elle ne fournit en fait guère que dix sur les quelque trente-quatre dialogues alors tenus pour authentiques (et de fait plusieurs de ceux qu’elle offre sont aujourd’hui considérés comme aprocryphes) ; ce ne sont pas non plus les plus longs ni les plus difficiles, puisqu’en sont absentes notamment Les Lois et La République, si importants pour L’Esprit des lois 60 – de surcroît elle ne constitue aucun véritable approfondissement historique, philosophique ni philologique, alors que le travail d’Estienne constituait, et pour longtemps encore, l’édition de référence ; quant à la traduction latine de Jean de Serres, jusqu’à la traduction française de Victor Cousin, elle sera la seule (après celle de Marsile Ficin au XVe siècle) à fournir l’intégralité du corpus à ceux qui ne lisent pas le grec. Montesquieu disposait donc du seul instrument de travail alors disponible pour qui voulait lire sérieusement Platon.

Mais il n’ignorait pas l’une des rares traductions contemporaines, celle de La République par François de La Pillonnière (1726), puisqu’on en trouve la trace dans sa correspondance avec Cerati, quand il a recours à l’image de la caverne : l’emploi de termes figurant dans cette traduction signe pour ainsi dire l’emprunt 61 . Ainsi, le cas de Platon est loin de révéler que Montesquieu répugne à moderniser sa bibliothèque ou qu’il se rabat sur des éditions vieillies, voire obsolètes ; et le cas de La Pillonnière montre de quelle utilité peut être la « bibliothèque intellectuelle », car sans cette occurrence, on n’aurait pu deviner que Montesquieu connaissait cette traduction, peu répandue et souvent critiquée, de La République, qu’il faudrait sans doute vérifier dans tous les cas où l’interprétation de l’œuvre de Platon la plus utilisée par Montesquieu pose problème. Mais on sait maintenant qu’il ne faut pas exclure qu’il ait lu Dacier : une citation du Second Alcibiade ou Alcibiade mineur, Sur la prière, dialogue aujourd’hui considéré comme apocryphe, semble bel et bien lui être empruntée 62 . Le souvenir paraît approximatif, et le cas est isolé ; il révèle en tout cas que Montesquieu ne devait pas ignorer totalement l’ouvrage, dont il aura retenu ce qui lui était utile pour qualifier les rituels chrétiens : la traduction, fortement scandée, d’une prière païenne approuvée par la philosophie – n’a-t-on pas là le principe de la religion naturelle, ironiquement emprunté à Dacier qui voyait en Platon l’annonciateur du christianisme ?

La bibliothèque latine est plus récente, puisqu’elle se compose majoritairement d’une strate du XVIIe siècle : elle se décompose donc en un feuilletage plus mince. César est accessible en trois éditions de cette période, à quoi s’ajoute une traduction de la fin du XVIIe siècle ; Florus est représenté par une édition du XVIe siècle, mais aussi par trois du XVIIe ; Tite-Live donne l’impression de submerger les rayons, mais il s’agit d’éditions partielles, l’intégralité des livres subsistants étant offerte par une édition du XVIe siècle et trois du XVIIe, à quoi s’ajoute la traduction de Du Ryer (1653) étoffée par les suppléments de Freinshemius qui comblent les vides de la narration – on notera que Montesquieu éprouve le besoin de la renouveler puisqu’il en possède aussi une édition de 1722. Quinte-Curce bénéficie de deux éditions du XVIe siècle, mais aussi de la fameuse traduction de Vaugelas et d’une édition de la fin du XVIIe siècle, celle-ci ayant l’avantage de présenter les suppléments de Freinshemius ; Martial, de quatre éditions, de 1602 à 1656 ; et on pourrait en multiplier les exemples 63 . On en retiendra seulement Plaute, présent dans deux éditions du XVIe siècle et dans une traduction de 1719 : non seulement parce que cette dernière date désigne une acquisition personnelle, mais aussi parce que le traducteur, Henri Philippe de Limiers, était connu de Montesquieu, sans doute à la faveur du séjour en Hollande que fit l’abbé Duval pour la publication des Lettres persanes en 1720-1721 64 . Comme dans le cas de La Pillonnière, comme on a pu aussi l’observer avec Coste, éditeur de Montaigne que Montesquieu a connu en Angleterre 65 , on peut voir dans l’usage ou la possession de ces éditions et traductions les traces des liens tissés avec des huguenots qui, hors de France, se veulent les fidèles serviteurs des textes antiques, tout en devenant de véritables passeurs entre l’Antiquité et leurs anciens compatriotes.

L’usage des traductions

Néanmoins il faut une nouvelle fois user avec précaution de l’idée que la bibliothèque est ainsi « modernisée » et renouvelée, car on doit se garder de voir dans les écrits les plus récents, surtout quand il s’agit de traductions, les ouvrages les plus recherchés et les plus utiles : sans qu’il soit besoin ici de revenir sur la tradition des Belles Infidèles qui règnent au XVIIe siècle, ni de rappeler que Montesquieu n’a besoin d’aucune traduction du latin, sinon pour comparer d’autres interprétations à la sienne, il faut là encore considérer que ce qui prime pour lui est l’apport érudit. Aussi peut-il écrire : « Na mon Tite-Live sur lequel j’ay fait ma chronologie est Parisiis apud Andeonum Parvum &c l’an 1553 […] » 66 , et à cette occasion citer tout au long le titre en plusieurs lignes de l’édition de Tite-Live la plus ancienne de sa bibliothèque 67 . Pouvait-il trouver ailleurs que dans un ouvrage vieux de près de deux siècles les annotations de Beatus Rhenanus, de Sigismond Galenius, de Loriti (ou Glarean), « l’essey chronologique » de Jode Bade, et le « jugement » de Lorenzo Valla sur plusieurs passages délicats de Tite-Live ?

Quant à Pline Ancien, qui figure dans la section « Historiae naturalis scriptores de animalibus et subterraneis » (Histoire naturelle), il constitue un exemple original : à l’inverse du cas général, Montesquieu pouvait le lire dans deux versions d’une même traduction du XVIe siècle, celle de Du Pinet, et dans deux éditions du XVIIe, mais aussi dans la remarquable édition Ad usum Delphini du père Hardouin (1723) : comme pour Denys d’Halicarnasse, il s’est procuré la dernière publication, qui renouvelait les connaissances, alors que ses traductions anciennes étaient loin d’être suffisantes. Certes, l’ouvrage apparaît tardivement, par la main de Jean-Baptiste de Secondat (1740 ?) dans le Catalogue manuscrit ; mais cela peut aussi correspondre au besoin qu’il a alors, en pleine rédaction de L’Esprit des lois, d’une source irremplaçable.

D’autres auteurs antiques constituent des cas plus complexes : ainsi, Pierre Briant a établi que dans L’Esprit des lois, Montesquieu a recours, non à la dernière traduction de Polybe disponible quand il écrit L’Esprit des lois, celle de dom Thuillier, publiée de 1727 à 1730, ni même à un ouvrage plus ancien, la traduction latine d’Isaac Casaubon (1609), reprise par Gronovius (1670), mais à la traduction de Du Ryer (1665), éminemment suspecte puisqu’elle relève des Belles Infidèles – Polybe étant particulièrement mal servi si l’on en croit le Catalogue manuscrit puisque n’apparaissent que la traduction des cinq premiers livres par Maigret (1558), et un commentaire en latin de Juste Lipse sur l’armée romaine 68 . De ce fait Montesquieu, « ajout[ant] ses propres approximations » à celles de Du Ryer, méconnaît ce qu’avait mieux perçu le traducteur le plus récent à propos du système d’irrigation de l’ancienne Perse (le système des quanāts), ce qui conforte chez lui l’idée, empruntée à Chardin, que depuis l’Antiquité, la Perse est entrée en décadence, et s’intègre parfaitement au principe du livre XVIII selon lequel les lois peuvent modifier considérablement l’aménagement de l’espace. Les conséquences ne sont donc pas minces, d’autant que, comme le remarque encore Pierre Briant, Montesquieu est le premier à faire entrer Polybe dans le corpus des auteurs ayant traité de la Perse : c’est par ses propres lectures, et non par quelque renvoi qu’il se serait contenté de suivre, qu’il a découvert cette particularité et l’a intégrée à une réflexion d’ensemble.

Aristophane peut quant à lui être envisagé sous un autre angle : Montesquieu en possède deux éditions grecques-latines identiques de 1607, comportant onze pièces, et une plus ancienne encore (1547), présentant neuf pièces mais avec le texte grec seulement, et qui ne pouvait donc lui être utile ; le Catalogue manuscrit signale encore les traductions de trois pièces en traduction française (1684 et 1729), la dernière inscrite par Secondat ; ces acquisitions sont le signe incontestable de l’intérêt qu’il lui porte. Mais on n’a aucune trace de l’ouvrage qui fait référence en la matière, le Théâtre des Grecs du père Brumoy (1730), dont tout le premier volume est consacré à Aristophane. S’il a ignoré cet ouvrage, auquel il ne fait jamais allusion, Montesquieu s’est privé d’une source irremplaçable de connaissances sur Athènes à la fin du Ve siècle, que le jésuite met en valeur dans des annexes qu’il veut savantes, puisqu’il fait par exemple des Oiseaux un texte à clés décrivant la guerre du Péloponnèse. Mais cette absence doit être relativisée : Montesquieu n’aurait pu de toute manière y trouver que par allusions ou par bribes Lysistrata, Les Guêpes et Les Cavaliers, tant le traducteur répugne à livrer des textes aussi grossiers et choquants pour ses contemporains 69 . C’est donc seulement dans les éditions de 1607 que Montesquieu pouvait lire l’intégralité de l’œuvre d’Aristophane, tout en satisfaisant sa curiosité pour la traduction de ce qui, aux yeux des traducteurs de 1694 et de 1729, Mlle Le Fèvre et Boivin, était au moins présentable : Les Oiseaux, Plutus et Les Nuées. Et il peut évoquer, du moins en latin, un trait obscène de Lysistrata, comme s’appliquant en fait à Alcibiade 70 : l’Aristophane édulcoré et en miettes de Brumoy ne pouvait le satisfaire.

Le cas des traductions mis à part, il n’en est pas plus facile d’interpréter les stratifications que nous avons observées avec les auteurs grecs et latins, et surtout de voir dans l’accumulation d’éditions anciennes la démarche même de Montesquieu ; mais l’interpréter comme le résultat d’un héritage ne simplifie pas la question, car quiconque possédait des éditions grecques devait aussi s’être constitué une bibliothèque latine tout aussi fournie : on s’explique donc mal l’antériorité des éditions grecques, sauf peut-être si elles ont été acquises au XVIIe siècle par un lecteur soucieux de se doter d’éditions érudites. Il faudrait en fait plutôt envisager des origines différentes, les éditions du XVIe siècle relevant d’une bibliothèque plus ancienne mais surtout plus savante. Cette interprétation est confirmée par un trait remarquable déjà signalé : le nombre de « doublons », voire de doubles, signalés par le Catalogue manuscrit ou seulement désignés par « Id. Ibid. », comme on vient de le voir avec Aristophane – même si nous savons que deux éditions ne sont pas parfaitement identiques quand elles sont contemporaines, a fortiori quand quelques dizaines d’années les séparent ; en tout état de cause, la superposition de bibliothèques de diverses provenances, au fil des héritages, ou plutôt leur confluence dans la bibliothèque de La Brède, constitue une explication plausible, même s’il faut éviter d’occulter le fait, déjà maintes fois signalé 71 , que Montesquieu lui-même a acquis certaines de ces éditions anciennes ; le seul fait que l’on trouve si bien représentés les historiens d’Alexandre, Arrien et Quinte-Curce (sans même parler de Plutarque), avec huit ouvrages sur les trente et un que compte la section « Histoire grecque », soit plus du quart, ne suggère-t-il pas qu’il faut voir là l’intervention de Montesquieu lui-même, qui s’est tant intéressé à Alexandre et a si puissamment renouvelé l’historiographie de son règne et de ses conquêtes 72 ?

Sources avouées, lectures réelles : les méthodes de travail

Mais il faut savoir sortir du Catalogue manuscrit : comment trouver meilleure information que lorsque Montesquieu nomme lui-même sa source, ou laisse des indices suffisants, avec des numéros de pages ou des citations ? Même si l’enquête n’est encore qu’incomplète, elle permet d’ores et déjà d’arriver à des résultats, qui prolongent ce que nous avons dit des livres « morts » 73 et mettent en perspective tout ce qui a pu être dit des ouvrages de la bibliothèque, en nous faisant entrer plus avant dans les méthodes de travail de Montesquieu.

Ainsi l’édition de Xénophon qu’affiche L’Esprit des lois, II, 2, « P. 691 et 692, édition de Wechelius, de l’an 1596 » 74 correspond à la plus tardive de celles que consigne le Catalogue manuscrit – mais le cas d’une telle exhibition de la source est rare. Un lecteur attentif de L’Esprit des lois pourrait se demander si cela correspond à une intention particulière (la question serait-elle controversée ? doit-elle faire l’objet d’une prise de position ?) ou seulement à la pratique plus soigneuse d’un secrétaire, voire au hasard, ou à une raison autre. Même affichage de la source dans L’Esprit des lois, à propos de Diodore de Sicile, « Edition de Rhodoman », avec indication du livre et de la page, ce qui renvoie à un in-folio de plus de mille pages publié par Lorenz Rhodomann à Hanovre en 1604 75 – précisément absent du Catalogue, où l’on peut trouver deux éditions et la traduction récente (1737) de l’abbé Terrasson…

Mais cela n’est pas inexplicable : dans les deux cas, l’absence de la note dans le manuscrit signale que la référence a été précisée entre janvier et septembre 1747, c’est-à-dire par le secrétaire O, mais surtout quand Montesquieu était à Paris pour parfaire et mettre au net le manuscrit destiné à être envoyé à l’imprimeur. C’est donc dans quelque bibliothèque parisienne qu’il a pu emprunter les deux ouvrages 76 , même si le premier se trouve avoir été présent également dans sa propre bibliothèque : ce n’est donc pas délibérément que Montesquieu a choisi la plus récente des trois éditions dont il disposait pour Xénophon. Quant à Diodore de Sicile, dans les Pensées il est mentionné avec un renvoi de page qui correspond au premier tome de la traduction de Terrasson 77 . Nous tenons aussi la raison pour laquelle la référence prend cette forme détaillée : le secrétaire O, sans en faire une habitude, est parfois féru de précision, comme on peut l’observer dans le Catalogue manuscrit 78 .

Le même principe s’applique à un autre titre, dont l’origine est aussi soigneusement précisée à deux reprises 79 , alors que pareil détail n’apparaît pas dans le manuscrit : Démosthène, « édition de Francfort de l’an 1604 ». Cela ne correspond à aucune des trois éditions grecques-latines du Catalogue manuscrit, mais plutôt à ce qui figure dans le registre de prêt de la Bibliothèque du Roi au nom de Montesquieu sous la forme « Demosthene de Francfort ». Or cet emprunt, que Montesquieu a effectué en personne puisqu’il porte sa signature sur le registre, est en date du 29 mai 1747 : voilà qui situe très exactement la rédaction de ces deux notes, dans les derniers jours précédant l’envoi du manuscrit à Genève. Il s’agit donc d’une ultime vérification, Montesquieu rencontrant le Genevois Mussard avant de partir pour Lunéville le 3 juin et lui confiant alors le manuscrit de L’Esprit des lois 80 . Qu’il ait laissé au secrétaire le soin d’ajouter lui-même la référence, ce qui expliquerait la forme particulière de ces notes, ou qu’il ait éprouvé le besoin d’ajouter une précision, comme une sorte de garantie (ce qui est moins probable), il n’en est pas moins certain que les passages où elles apparaissent étaient alors parfaitement rédigés et n’attendaient plus que le détail de la note.

De tels usages doivent donc être regardés de près. Ainsi, au fil du Spicilège, Montesquieu reprend soigneusement une note des Antiquités romaines de Denys d’Halicarnasse traduites en 1723 par François Bellanger, et en signale le numéro de page 81 . Pourquoi s’être intéressé à cette traduction alors qu’il possédait celle de Le Jay, qui date de 1722 ? Il n’est pas indifférent que cette remarque porte sur l’histoire même du texte de Denys et de celui qui en a sauvé des fragments, Constantin Porphyrogénète. En l’occurrence, la traduction l’intéresse moins que l’apparat critique et historique, tout comme on l’observe avec l’Histoire Auguste traduite et surtout introduite par Isaac Casaubon, dont il reprend un passage 82 . On ne prendra donc pas la traduction de Bellanger pour l’édition de référence de Montesquieu, d’autant que Denys d’Halicarnasse apparaît très souvent dans L’Esprit des lois avec des références de pages ; la vérification indique qu’il s’agit de l’édition grecque-latine de Sylburg (1586), y compris pour les notes ajoutées au manuscrit 83 , dans les mêmes conditions que celles portant sur Démosthène, puisque Montesquieu a emprunté le même jour à la Bibliothèque du Roi un ouvrage de Denys d’Halicarnasse. Les références de pages présentes dans les Pensées tout comme celles qui apparaissent biffées dans le manuscrit de L’Esprit des lois montrent également que Montesquieu suit constamment cette édition 84 .

Loin de relever de la curiosité érudite et gratuite, l’identification de ces sources apparaît indispensable : on sait l’importance d’Aristote dans la pensée de Montesquieu ; il est donc particulièrement nécessaire de savoir sur quelle édition, ou plutôt sur quelle traduction il s’appuie. Il en possède deux en français, celle, très ancienne, d’Oresme, inscrite dans le catalogue par Montesquieu lui-même, et celle de Regius (1576), inscrite par le secrétaire E 85 , et deux éditions grecques-latines, inscrites dans le Catalogue manuscrit lors de l’établissement de celui-ci, donc sans rien qui incite à les remarquer : celles de Casaubon (1605) et de Guillaume Du Val (1619) 86 . Il semblerait donc a priori que c’est aux traductions françaises qu’il s’est intéressé. Aucun numéro de page ne vient le confirmer, et de simples références ne fournissent aucun élément probant ; mais certaines citations des Politiques révèlent que Montesquieu a en fait recours à la traduction latine de Denys Lambin, présente dans l’édition de Du Val, et non pas à celle de Leonardo Bruni (dit d’Arezzo, ou Aretinus) que l’on trouve dans celle de Casaubon. C’est en effet ce qu’attestent deux citations beaucoup plus proches de la première que de la seconde, dans L’Esprit des lois 87 et dans les Pensées 88 . Il en ressort que Montesquieu est dépendant de la traduction de Lambin, et que c’est sans aucun doute à lui qu’il doit dans L’Esprit des lois une interprétation jugée fautive de la royauté chez les Molosses, qui selon lui auraient eu deux rois : Montesquieu, loin d’être un lecteur négligent 89 , a en fait été trompé par une ponctuation qui rend le texte ambigu chez Du Val 90 . La conclusion est claire : si l’on veut savoir quel est l’Aristote qu’a lu Montesquieu, il faut lire avec lui la traduction de Denys Lambin, dans l’édition de Du Val. Mais on ne pourra forcément en comprendre tous les détails ou les nuances, car les déformations que Montesquieu fait subir au texte dans les trois passages que nous avons cités révèlent qu’il use en fait d’un intermédiaire : ce ne peut être qu’un recueil d’extraits, inclus dans le volume Politica (aujourd’hui perdu), ainsi que l’indiquent encore les Pensées 91 .

D’autres cas présentent moins de difficultés. Ainsi L’Esprit des lois affiche une référence : « Voyez Strabon, liv. IX, p. 414, édition de 1620. » 92 Dans ce passage ajouté à l’édition posthume (XXI, 7), Montesquieu renvoie à une édition qu’il ne possède pas, puisque la sienne est de 1587 – mais en fait la traduction latine est la même : c’est celle de Guillaume Xylander. C’est à cette dernière édition qu’il renvoyait expressément dans L’Esprit des lois, XXI, 12 (16) 93 ; et c’est encore sur celle-ci qu’il s’appuie, comme en témoignent et le texte cité, et la référence de page d’un passage du Spicilège 94 . On ne sait à laquelle des deux il renvoie, et finalement peu importe, quand il utilise toujours la même traduction dans les Pensées 95 ; et c’est aussi celle qui lui fait commettre une erreur dans L’Esprit des lois sur la confédération lycienne 96 . Mais on doit en conclure que lorsque Montesquieu est à La Brède, il utilise celle de 1587 ; et l’apparition de celle de 1620 dans l’addition au livre XXI révèle sans doute qu’il s’agit d’un passage rédigé à Paris, ce qu’il faudrait croiser avec les dates des séjours de Montesquieu – mais n’est-il pas des questions plus urgentes que cet ultime raffinement ? On peut cependant prendre le problème de manière plus générale, et se demander si les passages où sont repérées des éditions absentes du Catalogue de La Brède, au lieu de souligner la faiblesse de l’instrument que constitue ce Catalogue, ne permettraient pas d’apporter des éléments décisifs d’analyse, en datant ces passages des séjours parisiens – encore restera-t-il toujours possible qu’il ait travaillé à Bordeaux, notamment dans la bibliothèque de l’Académie.

Une conclusion semble en tout cas s’imposer : ce sont parfois des considérations purement pratiques qui dictent à Montesquieu l’usage de tel ou tel ouvrage, ce qui veut dire qu’ici il utilise une édition, là une autre ; il faudra donc éviter de tirer des conséquences définitives d’une référence isolée. Ainsi du Digeste, si souvent utilisé dans les cahiers personnels comme dans les ouvrages publiés, et d’abord L’Esprit des lois : sous son titre grec de Pandectes, il apparaît dans le « Dossier de L’Esprit des lois » associé au nom de Haloander, ce qui renvoie à une édition publiée à Bâle en 1570 97 ; mais comment croire que Montesquieu, qui a commenté le Digeste, et pour ainsi dire appris à lire le droit romain dans une édition de Godefroy, sans doute lyonnaise 98 , s’appuierait constamment sur l’édition bâloise ? À ce doute il faut ajouter le recours, déjà évoqué, à des extraits qui le dispensent de revenir à l’original et lui évitent finalement de passer d’une édition à l’autre. On n’en retiendra pas moins le souci, visible dans le Spicilège, de connaître l’origine et les vicissitudes des textes antiques sur lesquels il travaille ou qui l’intéressent 99 : le champ ouvert est alors immense.

Classiques modernes

Le domaine des auteurs français, et en général des classiques, offre apparemment beaucoup moins de prise à l’analyse : on y relève les grands noms du siècle précédent, d’ores et déjà devenus classiques, autrement dit ceux que l’on s’attendait à trouver. Dans plusieurs cas, à une édition du XVIIe siècle répond une édition plus récente, entre 1711 et 1716 ; c’est le cas pour les classiques par excellence, Molière (1716), Racine (1711), Corneille (1711), qui semblent remplacer les Œuvres de Molière, d’éditions disparate (1682-1691), celles de Racine (1687), celles de Corneille (1664). Il semble qu’on ait là la manifestation évidente du désir qu’a eu Montesquieu (plutôt que son père ou son oncle dans leur vieillesse) de renouveler sa bibliothèque française – même s’il paraît difficile de généraliser à partir de ces trois seuls noms, dont la valeur exemplaire ne doit pas être surestimée.

Un document permet de nuancer ce propos : une liste d’achats ou de lectures à faire qui apparaît, de manière quelque peu étonnante, au début de la Collectio juris 100 , ce recueil de notes de Montesquieu sur le droit romain auquel il a travaillé, pense-t-on, entre 1709 et 1713, dates de son séjour à Paris :

Molière

Corneille

Racine

Montaigne

Boileau

Rabelais

St Evremont

Lettres

provincialles

Labruiere

Regnier

Don Quichot

Mr Flechier Oraisons

funebres

Lamotte

Cette suite de noms semble correspondre au phénomène que l’on pouvait observer à partir du Catalogue manuscrit. Autrement dit, il ne s’agit pas pour Montesquieu de renouveler une bibliothèque vieillie, puisqu’il est à Paris, mais plutôt de se faire une bibliothèque à son propre usage, comme le confirme la seule édition des Caractères de La Bruyère présente dans le Catalogue manuscrit, qui date de 1714. De Houdar de La Motte, faut-il envisager le volume des Fables nouvelles ? Il est de 1719, et cela semble bien éloigné de la date de la Collectio juris ; en revanche, on trouve dans le Catalogue manuscrit la traduction de l’Iliade avec un discours sur Homère, en date de 1714. Quant à Boileau, il figure dans une édition de 1700. Mais Rabelais n’apparaît que daté de 1663, Saint-Évremont de 1689, les Provinciales de 1669 : ce sont manifestement des ouvrages ayant appartenu à la génération des parents, voire des grands-parents de Montesquieu. Et nulle trace de Cervantes ni de Mathurin Régnier 101 ni des Oraisons funèbres de Fléchier, dont Montesquieu ne possède que les Panégyriques des saints. Les Essais de Montaigne ? On sait que c’est seulement en Angleterre que Montesquieu en acquiert une édition récente (1727), tandis que le Catalogue manuscrit signale celle de 1595 donnée par Marie de Gournay. A-t-il renoncé à ces achats, comme il a pu le faire pour les ouvrages plus anciens qu’il aura opportunément trouvés dans ses divers héritages ?

On peut néanmoins penser que l’édition de Rabelais publiée par Le Duchat en 1711 a conféré un nouvel intérêt à un auteur souvent méprisé jusque-là 102 : on en aurait l’écho assourdi dans cette liste, tout comme du regain de faveur de Régnier, qui connaît une édition en 1710, la première depuis 1667. Les Provinciales sont elles aussi renouvelées avec les notes de Nicole et la « vie de l’auteur », mais dès 1698. Les Oraisons funèbres de Fléchier sont de nouveau rééditées en 1699 et 1701, mais ensuite seulement en 1716. Montaigne, condamné par l’Index en 1669, avait été publié la même année à Paris et à Lyon, mais il ne l’est plus ensuite qu’en une version abrégée par Charles de Sercy en 1677 ; il ne bénéficie pas des mêmes conditions, puisqu’il faut attendre la première édition Coste, en 1724, pour que s’achève sa « traversée du désert » 103 : mais personne au début du XVIIIe siècle ne saurait ignorer Montaigne… Il semble donc que tous ces auteurs auraient dû trouver place dans la bibliothèque parisienne du jeune Montesquieu, qui avait de bonnes raisons de s’intéresser à eux – à cette réserve près qu’en décembre 1713, à la mort de son père, il revient en Bordelais pour trois ans. Les ouvrages qui apparaissent datés de 1714 et 1716 ne peuvent donc être considérés comme relevant de ce programme d’achat, si c’en est un – sauf si on le considère comme un projet à moyen ou long terme, ou s’il s’agit plutôt d’un programme de lectures. Il est certain en tout cas qu’en 1721, Don Quichotte était bien connu de Montesquieu, comme de beaucoup de ses contemporains 104 .

On retiendra aussi de ce document qu’outre la promotion de Fléchier, l’intérêt pour Mathurin Régnier, à une époque où les poètes du XVIe siècle sont généralement peu considérés, est remarquable. Quant à la mention de Houdar de La Motte, seul contemporain de cette liste, même si nous ne pouvons l’éclaircir, elle ne nous étonnera pas chez celui qui en 1725 écrit à Denis Dodart : « je vous aime de tout mon cœur quoique vous n’aimiés par les fables de La Mothe » 105 . Mais ce qui frappe est la domination des classiques les plus reconnus du XVIIe siècle français ; trois dramaturges avons-nous dit, et des plus unanimement admirés 106 , mais aussi des auteurs qui savent manier la moquerie et ont de la « gayeté », comme Molière et Rabelais, mais aussi Montaigne 107 , ou qui maîtrisent l’art de la satire (Régnier, Boileau et La Bruyère, et bien sûr Pascal). Il n’en reste pas moins qu’on reste dans un canon quelque peu étroit, étonnant chez un jeune homme qui vit à Paris et fréquente le cercle de Fontenelle, et par là a accès à toute une vie intellectuelle. Il faudra attendre plusieurs années, avec le séjour en Angleterre, pour que l’on voie Montesquieu élargir bien davantage ses centres d’intérêt, et renouveler un goût jusque-là encore très marqué par le siècle de Louis XIV, en lisant Hudibras et l’Arioste 108 .

On pourrait ainsi multiplier les analyses ponctuelles, tant la matière offerte par ces quelques trois mille titres est riche. Mais on ne prétend pas ici à l’exhaustivité, et la finalité de la Bibliothèque virtuelle est justement de susciter des études approfondies, sur des sujets qui restent inaccessibles au non-spécialiste. C’est là que pourrait s’arrêter la présente enquête, qui suggère et même espère d’autres recherches, à partir d’une masse ainsi balisée et rendue plus lisible. Mais nous ne terminerons pas sans montrer comment « tout est extrêmement lié ». En effet, on trouve dans le Catalogue un ouvrage qui ne saurait a priori retenir les lecteurs de L’Esprit des lois, et à peine plus ceux des Lettres persanes 109 : la Théorie et pratique du jardinage, due à Dezallier d’Argenville. L’ouvrage, publié à Paris en 1709, apparaît dans une édition de 1713 ; cela ne suffit pas pour garantir absolument qu’il ait été acquis par Montesquieu lui-même. Mais quand on sait qu’il fait l’objet d’un reçu de libraire 110 , le doute n’est plus permis, d’autant que c’est sur le modèle préconisé par d’Argenville que Montesquieu fait dessiner à La Brède un parc en étoile jouxtant un tapis de verdure, récemment ressuscités 111 . C’est sans aucun doute à cela que fait allusion en janvier 1724 une lettre de Berwick, tout à ses plantations et à ses « grands desseins par rapport à [s]es eaux » : « […] j’espere que ce printems vous me communiquerés tous vos plans, afin que je puisse en tirer des idées pour Fitzjames » 112 . Voilà très précisément datés les travaux que Montesquieu a entrepris 113 , et dont on ne saura sans doute jamais si le parc de Fitzjames les a imités. Entretemps nous serons passés de la boutique du libraire à la bibliothèque de La Brède ; mais c’est plus loin qu’il faut regarder : par la fenêtre, jusqu’au Tapis vert et au parc en étoile.

Notes

1 Voir OC, t. 19, lettre 592.

2 « Le protestant et le catolique pensent de la meme maniere sur l’eucharistie il n’y a qu’a ne pas se demender l’un a l’autre coment Jesus C. y est : » (Pensées, no 2218).

3 « Je n’ai jamais vû de livre si fort au dessous de sa reputation que les Reflexions morales du P. Quesnel [Catalogue, no 35], jamais tant de pensées basses, jamais tant d’idées pueriles » (Pensées, no 166). « [I]l m’est indifferent que Mr Arnaud fut janseniste s’il a bien raisonné sur le jansenisme » (Pensées, no 764).

4 Voir Catherine Maire, « Jansénisme », dans Dictionnaire Montesquieu : http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1377638918/fr/

5 Le catalogue de la première vente de 1926 signale que l’exemplaire de la Conférence avec M. Claude de 1682 (Catalogue, no 459 ; vendu sans mention de l’ex-libris de Montesquieu, mais il s’agit probablement du sien : voir Les catalogues de vente de 1926) est pourvu d’un ex-dono de Bossuet à « M. Savreux » – qui n’a évidemment rien à voir avec Charles Savreux, libraire acquis au jansénisme mort en 1669, et dont le fils est mort jeune ; mais apparaît ainsi une proximité bien antérieure à Montesquieu lui-même. Signalons aussi que n’apparaissent pas dans le Catalogue manuscrit les oraisons funèbres de Bossuet, pourtant abondamment publiées à partir de 1671.

6 Voir aussi l’intérêt pour cette question que l’on peut observer chez un oncle de Montesquieu, l’abbé de Faise (Jacques de Secondat).

7 Spicilège, no 121 (voir l’annotation de S. Rotta).

8 Lettres persanes, 123 [128].

9 Maimbourg y apparaît comme fort utile comme anti-asthmatique et Escobar comme laxatif (LP, 137 [143]).

10 Voir Genèse du Catalogue, « Les ouvrages “morts” ».

11 Spicilège, no 526. Ce passage figure au début d’une série d’articles évoquant des souvenirs d’Angleterre ; il doit dater du début des années 30, et témoigne du fait que la réputation du père Berruyer avait très vite franchi la Manche. La date de l’ouvrage implique qu’il pourrait – paradoxalement – avoir été acheté en Angleterre.

12 Voir Dinah Ribard, Raconter, vivre, penser : histoire(s) de philosophes, 1650-1766, Paris, Vrin-EHESS, 2003, p. 185-211.

13 Voir Denis de Casabianca, « Descartes », dans Dictionnaire Montesquieu : http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1376426524/fr/

14 Spicilège, no 390.

15 Voir Guillaume Barrera, « Malebranche », dans Dictionnaire Montesquieu : http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1377597845/fr/

16 Voir Les ouvrages provenant de Malebranche.

17 Voir l’édition de ce texte (OC, t. 17, à paraître) par Pierre Rétat, que nous remercions d’avoir attiré notre attention sur ce point.

18 Voir Genèse du Catalogue, « L’expérience des voyages dans le Catalogue ».

19 Voir Genèse du Catalogue, « L’expérience des voyages dans le Catalogue ».

20 Il faut aussi signaler Il Newtonianismo per le dame o vero dialoghi sopra la luce e i colori d’Algarotti (1737), que Montesquieu inscrit lui-même ; Algarotti étant de ses connaissances, il est possible qu’il l’ait reçu de lui. Les relations de Montesquieu avec un autre vulgarisateur de Newton, l’abbé Conti, ont certainement joué un rôle important.

21 Cependant tout ne dérive pas du séjour en Angleterre puisque Montesquieu évoque la théorie newtonienne des couleurs dès l’Essai d’observations sur l’histoire naturelle de 1718-1720 et le Discours sur la cause de la transparence des corps de 1720 : voir OC, t. 8, p. 195 et 240.

22 Voir Denis de Casabianca, « Newton » dans Dictionnaire Montesquieu : http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1376426781/fr/. De forts doutes s’attachent au Mémoire sur l’extrait de l’ Optique de Newton (OC, t. 8, p. 243-257), qui aurait été lu par Montesquieu à l’académie de Bordeaux, mais dont l’authenticité paraît contestable.

23 Pensées, no 692 : « Lorsque je lis les lettres du chr d’Hr je suis enrage de voir un si grand home ecrire come cela ».

24 Voir Pensées, nos 1112, 1224, 1676, 1677, et peut-être nos 717 et 839.

25 « S’il s’imprime dans l’Italie quelque ouvrage, qui merite d’être lu, je vous prie de me le faire sçavoir » (OC, t. 18, lettre 356 du 21 décembre 1729.) Rien dans la correspondance avec Cerati ne témoigne du rôle que celui-ci aurait joué en la matière.

26 Ainsi Montesquieu a emprunté les Rerum italicarum scriptores de Muratori à la Bibliothèque du Roi en août 1747 et en janvier 1748, puis de nouveau en avril 1750 (voir Iris Cox, Montesquieu and the History of French Laws, Oxford, Voltaire Foundation, 1983, Table 2, p. 86-87 ; complété pour 1750 par nos propres observations dans le registre de prêt).

27 Voir Genèse du Catalogue, note 58.

28 Voir Recherches sur l’anatomie et la physiologie.

29 Ce médecin né en Béarn en 1685 donne également en 1725 une édition de la Statica medicina de Santori de Santori (Santorius) absente du Catalogue manuscrit, mais citée dans un extrait de textes médicaux (Hippocrate, Galien, Théophile Bonet : à paraître, OC, t. 17) et dans L’Esprit des lois (XXIV, 25) ; la même année paraît aussi L’Existence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature, traduit de Bernard Nieuwentijdt ; mais quand Montesquieu cite cet ouvrage dans le manuscrit de L’Esprit des lois, c’est d’après un extrait qu’en donnait en 1716 le Journal littéraire de La Haye (OC , t. 4, p. 407).

30 « les Livres d’Anatomie, qui contiennent bien moins la description des parties du Corps humain, que les noms barbares qu’on leur a donnez : chose qui ne guerit ni le malade de son mal ; ni le Medecin de son ignorance. » (Lettre 129 [135]).

31 Voir Genèse du Catalogue, « Les voyages, étapes des acquisitions ». La date d’une édition de Sidoine Apollinaire (Catalogue, no 379), « 1699 », nous paraît douteuse (une édition est attestée en 1599, beaucoup moins sûrement un siècle plus tard) ; en l’attente de recherches supplémentaires, nous éviterons de nous appuyer sur elle comme exemple d’ouvrage relativement récent.

32 Pensées, no 569 ; voir aussi no 1515.

33 Ce qui ne saurait être fait, nous l’avons dit, avant l’achèvement de l’édition des Œuvres complètes ; nous nous contentons de signaler les plus évidentes.

34 Voir notamment XV, 4.

35 Pensées, no 1249.

36 Dont la pertinence dans cette rubrique fait d’ailleurs problème.

37 Nous nous appuyons sur l’édition de ce texte que P. Briant a préparée (OC, t. 17, à paraître).

38 Pensées, no 41, et Spicilège, no 402.

39 Lettre 65 (67).

40 Sans doute Montesquieu s’est-il servi pour son extrait de la Description de la Chine de l’exemplaire du président Barbot, aujourd’hui conservé à la bibliothèque de Bordeaux : voir notre introduction aux Geographica, §1 (OC, t. 16, p. 133).

41 R. Minuti, « L’image de la Russie dans l’œuvre de Montesquieu », Cromohs, 10 (2005), 1-6 : http://www.cromohs.unifi.it/10_2005/minuti_montruss.html

42 C’est par erreur que notre édition des Lettres persanes (OC , t. 1, lettre 49 [51], note 9) signale sous le numéro 3150 du Catalogue les Mémoires sur la Moscovie (1549) de Sigmund von Herberstein.

43 Voir Genèse du Catalogue, « Les ouvrages réellement absent du Catalogue manuscrit ».

44 Nous émettons cependant des réserves sur l’usage qu’il a pu faire de son édition du Recueil des voyages qui on servi à l’établissement de la Compagnie des Indes orientales : voir notre commentaire sur cet ouvrage (Catalogue, no 2755).

45 Relation des missions et voyages des évêques […], 1680 ; Catalogue, no 2759 (inscrit par E).

46 Si l’on excepte les Délices de l’Italie de Rogissart (1707) que Montesquieu juge « mauvais » (Voyages, OC, t. 10, p. 240-241, et Introduction, p. 37), les seuls titres récents sont de 1703, dont un en anglais acquis pendant les voyages. Seuls deux sont ajoutés après 1732.

47 Catalogue, no 2611.

48 Voir la forme (orale, celle d’une dictée), de la main du secrétaire O, dans la notice no 2611, de la main de Montesquieu : « recueilli par moi ».

49 Voir C. Volpilhac-Auger, « Соединять пустыни с пустынями ? Каспийское море глазами французов XVIII в. » [Joindre des déserts aux déserts ? La mer Caspienne vue de France au XVIIIe siècle], Европейское Просвещение и цивилизация России [La civilisation en Russie], Sergey Mezine et Sergey Karp dir., Moscou, Naouka, 2004, p. 42-64.

50 Voir Défense de L’Esprit des lois, p. 356 et 368-369 (Dossier de L’Esprit des lois, Ms 2506/4).

51 Catalogue, no 2611. Le fonds de La Brède contient plusieurs cartes (non cotées), mais elles sont très difficiles à identifier et à dater, d’autant qu’elles avaient été découpées et remontées sur un support en toile pour éviter l’affaiblissement des pliures.

52 Rappelons que ceux-ci sont répartis selon le sujet de leurs travaux, non selon leur langue : Denys d’Halicarnasse et Dion Cassius font partie des « Romanarum rerum scriptores », bien qu’ils aient écrit en grec ; mais Suidas est classé parmi les « Lexicographi », ou auteurs de dictionnaires : c’est alors la forme (alphabétique) qui détermine le classement. Voir Genèse du Catalogue, « La constitution des savoirs ».

53 Sur Montesquieu et le grec, voir Genèse du Catalogue, « Les ouvrages “morts” ».

54 L’une d’entre elles (Catalogue, no 2767) est sans date ; mais son format in-folio la désigne comme devant être plutôt du XVIe ou du premier XVIIe siècle.

55 Pour Plutarque il faut distinguer les éditions des Œuvres, des Œuvres mêlées et celles des Vies des hommes illustres, dont il existe aussi une édition en grec (1533).

56 Voir C. Volpilhac-Auger, « Traducteurs [après Amyot] », dans Plutarque, Vies parallèles, « Dictionnaire Plutarque », Gallimard, coll. Quarto, 2001, p. 2105-2108.

57 Mais pas toujours : Lycophron n’apparaît qu’avec deux éditions grecques-latines de la fin du XVIe siècle.

58 Catalogue (1999), p. 23.

59 Elle est réimprimée en 1700, 1701, 1706, etc., et connaît de nouvelles éditions ou reprises encore au XIXe siècle. C’est cette traduction que la marquise du Châtelet annote copieusement : voir Corpus des notes marginales de Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, t. VI, 2006.

60 Voir Céline Spector, « Platon », Dictionnaire Montesquieu http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1376474965/fr/

61 Voir la lettre 595 du 19 avril 1746 (OC, t. 19). L’ouvrage pourrait avoir été acquis pendant les voyages, bien que l’ouvrage ait semble-t-il été diffusé seulement en 1731 : voir Thémiseul de Saint-Hyacinthe, Le Chef-d’œuvre d’un inconnu, P X. Leschevin éd., Paris, Imprimerie bibliographique, 1807, t. II, p. 488-489 (http://books.google.fr/books?id=CRNAAAAAcAAJ : exemplaire numérisé de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne) ; voir aussi l’Avertissement de La République, Londres, s.n., 1726, p. [v]. Selon Saint-Hyacinthe, l’ancien jésuite François de La Pillonnière, converti au protestantisme et bénéficiant de la protection royale (il s’était réfugié auprès du duc de Hanovre et suivit celui-ci quand il devint roi d’Angleterre sous le nom de Georges Ier), était lié avec Saint-Hyacinthe ; or Montesquieu avait fréquenté les Français réfugiés à Londres, et en particulier Saint-Hyacinthe (voir Genèse du Catalogue, « Les voyages, étapes des acquisitions »). Il n’est pas exclu qu’il ait rencontré cet ancien correspondant de Malebranche, qui se serait converti au protestantisme après avoir lu De la prémotion physique, et ce fidèle du père Hardouin qui avait traduit l’ouvrage de ce dernier, Athei detecti, sous le titre L’Athéisme découvert par le P. Hardouin (s.l.n.d. [1715]), republié en 1716 dans les Mémoires littéraires de Thémiseul de Saint-Hyacinthe (Alan Charles Kors, « Theology and Atheism in Early Modern France », dans The Transmission of Culture in Early Modern Europe, Ann Blair et Anthony Grafton (dir.), Philadelphie, Pennsylvania University Press, 1990, p. 238-275, p. 273 note 65).

62 « Grand dieu done nous les choses qui nous sont bonnes quoy que nous ne te les demendions pas et refuse nous les mauvaises quoy que nous te les demendions » (p. 93 du manuscrit, en tête de la page unique de la rubrique « Liturgiae ». Cette citation avait résisté jusque-là à nos tentatives d’identification). Sur la probabilité qu’elle vienne de la traduction de Dacier, voir notre commentaire ad loc.

63 De Suétone, sans surprise, on trouve deux éditions du XVIe siècle (dont une traduction), trois du XVIIe, mais de Tacite deux du XVIe contre une seulement du XVIIe. Le nom de Sénèque apparaît onze fois, exclusivement avec des éditions du début du XVIIe siècle, et les traductions de Du Ryer, entre 1657 et 1661 – il est vrai qu’il s’agit de titres différents.

64 Voir OC, t. 18, lettres 130 et 145 (12 juillet et 23 août 1725).

65 Voir Genèse du Catalogue, « Les voyages, étapes des acquisitions ».

66 Défense, p. 373 (Dossier de L’Esprit des lois, Ms 2506/4).

67 Catalogue, no 2849.

68 Catalogue, no 2648 pour ce dernier titre. Voir Pierre Briant, « Montesquieu et ses sources : Alexandre, l’Empire perse, les Guèbres et l’irrigation (EL, X, 13-14 ; XVIII, 7) », Oxford, Voltaire Foundation, SVEC, 2007, p. 243-262.

69 Voir C. Volpilhac-Auger, « Aristophane, “poète comique qui n’est ni comique ni poète”, mis en page et en français au XVIIIe siècle », dans Philologie et théâtre. Traduire, commenter, interpréter le théâtre antique en Europe ( XV e - XVIII e siècle), Véronique Lochert et Zoé Schweitzer dir., Amsterdam, Rodopi, 2012, p. 143-154. Aristophane n’est intégralement traduit en français qu’en 1784, par Poinsinet de Sivry.

70 Spicilège, no 542.

71 Voir L’enrichissement du Catalogue.

72 Voir Pierre Briant, Alexandre des Lumières. Fragments d’histoire européenne, Paris, Gallimard, « NRF Essais », 2012 (voir http://montesquieu.ens-lyon.fr/spip.php?article2012). Voir aussi Pensées, nos 2204 : « J’ay des materiaux prets pour faire une comparaison d’Arien et de Quinte Curse », et 2178 (sur Quinte-Curce).

73 Voir Genèse du Catalogue « Les ouvrages “morts” ».

74 Catalogue, no 2805.

75 L’Esprit des lois, II, 3 : « Diodore, Liv. XVIII. pag. 601. Edition de Rhodoman » (« Hanoviae : typis Wechelianis, apud C. Marnium et haeredes J. Aubrii », selon le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, cote : J-675 ou J-676).

76 On ne trouve cependant pas trace de ces titres dans les emprunts de Montesquieu à la Bibliothèque du Roi : voir Iris Cox, Montesquieu and the History of French Laws, Oxford, Voltaire Foundation, 1983, Table 2, p. 86-87, pour la période 1747-1748, et nos propres observations personnelles sur ces registres pour cette période et les années suivantes. Mais il avait accès à d’autres bibliothèques, celle de ses amis ou celle de l’Oratoire, où son ami Desmolets œuvrait depuis 1707.

77 Pensées, no 1797 et 1882 ; Catalogue, nos 2671 et 2778.

78 Voir L’enrichissement du Catalogue.

79 L’Esprit des lois, VI, 5 et XV, 16 (17).

80 Voir lettre 626, du 31 mai 1747 (OC, t. 20, à paraître).

81 Spicilège, no 514 : voir le tome II de cet ouvrage, p. 663, comme indiqué par le Spicilège (Paris, Philippe-Nicolas Lottin, 1723 ; voir l’exemplaire numérisé de la bibliothèque municipale de Lyon, A492513, http://books.google.fr/books?id=cyKSOl5Vg7cC). Montesquieu ne donne pas le nom du traducteur, qui était resté anonyme ; aussi prend-il soin de préciser qu’il s’agit de l’ouvrage imprimé en 1723.

82 Spicilège, no 270 ; Catalogue , no 2842.

83 C’est le cas de celle du chapitre 10 du livre VII (« Livre II, p. 96 »).

84 Dès 1899, les savants éditeurs des Pensées avaient remarqué que deux références présentes dans les Pensées (no 2186), renvoyaient à cette édition, au détail près qu’elles étaient interverties ; pour L’Esprit des lois, voir les références biffées au livre XXIII, chapitre 22 du manuscrit (OC, t. IV, p. 631).

85 Catalogue, nos 2364 (incunable ; notice inscrite par Montesquieu) et 2365 (inscrite par E).

86 Celle de Casaubon reproduit en fait celle de Giulio Pace : voir Hélène Parenty, Isaac Casaubon helléniste. Des studia humanitatisà la philologie, Genève, Droz, 2009, p. 61-64. Catalogue , no 1399 pour celle-ci, et no 1400 pour Du Val.

87 L’Esprit des lois, IV, 8 : « Ars corporum exercendorum gymnastica, variis certaminibus terendorum pædotribica. Aristote, Politiq. liv. VIII. chap. III. » Cf. Du Val, t. II, p. 452B (« […] pueros arti corporum exercendorum, quam gymnasticam appellant Græci, & arti puerorum variis certaminibus terendorum ac durandorum, quam prædotribicam vocant […] ») et Casaubon, t. II, p. 566D-E (« […] adolescentes gymnasticæ & pædotribicæ sunt tradendi : quarum altera qualem aliquam facit habitudinem corporis, altera operationes. »)

88 Pensées, no 1919 : « Tarentini, dit Aristote, jumenta et possessiones cum egentibus communicant ». Cf. Du Val, t. II, p. 419E : « Illi enim jumentis & possessionibus cum egentibus ad usum communicatis […] », et Casaubon, t. II, p. 527D : « […] jumenta facientes communia ad pauperum usum […] ».

89 Voir la note de Robert Derathé dans son édition de L’Esprit des lois, XI, 10, note 27 p. 483.

90 « […] regnum Molossorum diu incolume permansit : & regnum Lacedaemoniorum : propterea quod imperium & ab initio in duas parte[s] divisum fuerit, & iterum postea. » (le royaume des Molosses demeura longtemps sans dommage : de même le royaume des Spartiates : c’est pour cette raison que dès le début le pouvoir fut partagé en deux, et de nouveau par la suite) (Politiques, V, 11 ; Du Val, t. II, p. 407A ; la comparaison avec le texte de l’édition Casaubon (p. 511E) n’est pas plus probante que dans les cas précédents ; mais cette traduction aurait permis à Montesquieu d’éviter l’erreur : « Propter hoc enim & apud Molossos longo tempore duraverunt reges ; & apud Lacedæmonios, quod ab initio statim in duas partes divisa fuerit regis potestas » (C’est pourquoi chez les Molosses aussi la royauté dura longtemps ; et chez les Spartiates le pouvoir royal fut divisé en deux dès le début).

91 Pensées, nos 1501 et 1502.

92 Lutetiae Parisiorum, Typis regiis (voir l’exemplaire numérisé de la bibliothèque municipale de Lyon, 23563, http://books.google.fr/books?id=q704eisX0OQC).

93 Dans l’édition posthume, la mention de cette édition disparaît.

94 Spicilège, no 276.

95 Pensées, no 1790 ; la pagination qu’il indique ne correspond à aucune des deux : c’est manifestement celle de l’extrait qu’il en avait fait.

96 L’Esprit des lois, IX, 3 : voir Denis Knoepfler, « “Un modèle d’une belle république fédérative” ? Montesquieu et le système politique des Lyciens, de la genèse de L’Esprit des lois aux découvertes épigraphiques les plus récentes en Asie Mineure », Journal des savants janvier-juin 2013, p. 111-154.

97 Ms 2506/11, f. 14r (OC, t. 4, p. 858) ; Catalogue, no 707.

98 Voir l’introduction de la Collectio juris, OC, t. 11, Oxford, Voltaire Foundation, 2005, p. xvii. Sur ce recueil, voir ci-après.

99 Celui-ci est également visible à propos de Quintus de Smyrne (Catalogue, no 2006) : voir Spicilège, no 279.

100 OC, t. 11, p. xiii.

101 Si c’est bien lui qui est désigné ainsi, car on peut penser aussi à l’abbé Régnier-Desmarais, auteur de Poésies françaises (1707) et d’une traduction du « premier livre de l’Iliade » (1700) ; mais il est appelé « l’abbé Régnier », et sa réputation fut modeste, surtout si on la compare à celle de Mathurin Régnier, qui est manifestement celui que mentionnent les Pensées (no 1198 et 1215) comme devant être comparé à Giorgione ; Montesquieu lui doit peut-être une expression des Lettres persanes (Lettre 57 [59]).

102 Voir Theodor P. Fraser, Le Duchat, First Editor of Rabelais, Genève, Droz, 1971.

103 Philippe Desan, Montaigne dans tous ses états, Fasano, Schena, 2001, « Cinq siècles de politiques éditoriales de Montaigne », p. 121-192.

104 Voir Lettres persanes, Lettre 75 (78), parlant des Espagnols : « Le seul de leurs Livres, qui soit bon, est celui, qui a fait voir le ridicule de tous les autres. » ; sur le rôle de ce motif au XVIIIe siècle, Jean-Paul Sermain, Le Singe de Don Quichotte : Marivaux, Cervantes et le roman postcritique, Oxford, Voltaire Foundation, SVEC, 1999.

105 OC, t. 18, lettre 101 (19 mars 1725). En revanche on n’inférera rien (pour prendre un seul exemple) du fait que cette liste ne comporte pas La Fontaine, dont seuls les contes sont présents dans le Catalogue manuscrit, alors que les Fables sont acquises en 1717, comme nous l’apprennent les Reçus de libraires, dans une belle édition illustrée.

106 « La reine me demanda s’il n’étoit pas vrai que, parmi nous, Corneille fût plus estimé que Racine ? Je lui répondis que l’on regardoit Corneille comme un plus grand esprit, et Racine comme un plus grand auteur » (Notes sur l’Angleterre, OC, t. 10, [§5], p. 496).